動かしやすい身体へ!筋肉だけではなく関節も動かそう

こんにちは!トレーナーの新井です。

先日、SMART TOOLS Japan主催のセミナー「SMART ストレッチリリース アドバンス」に参加してきました。前回のセミナーでは、筋肉や筋膜といった軟部組織へのアプローチを学びましたが、今回は関節の可動性を向上させる手技に焦点を当てた内容でした。

関節の動きを理解し、実践へ

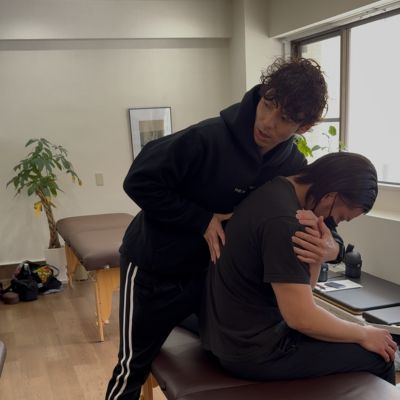

まずは座学で関節の解剖学や動きの原理を復習し、今回学ぶ手技の理論を確認しました。その後は、実践を重ね、自分の触診感覚と、ペアの方のフィードバックを通じて、関節の動きの変化を体感しました。

関節の可動域が低下する原因には、生活習慣や運動の偏りが大きく関わっています。長時間の同じ姿勢や運動不足、不適切な身体の使い方が続くと、関節の動きが制限され、靭帯の柔軟性や関節包の動きが低下してしまいます。その結果、関節の位置が適切でなくなり、可動域の減少、動作時の違和感や痛みにつながることがあります。

身体は使い方に適応する

私たちの身体には、「特異性の原則」や「神経の可塑性」といった、動作に適応する仕組みがあります。例えば、

- 長時間のデスクワーク → 座った姿勢を保持しやすい状態に適応

- 特定のスポーツの動作を繰り返す → 競技特有の可動域に適応

このように、身体は日常の使い方に応じて変化するため、偏った使い方が続くと関節の動きが制限され、筋肉の柔軟性も低下しやすくなります。

さらに、使わない関節の可動域は狭まり、使わない筋肉は伸び縮みしにくくなるという適応も起こります。これはスポーツにも影響し、競技特有の可動域と伸張性に適応する一方、それを超えた動作ではケガのリスクが高まる可能性があります。つまり、パフォーマンス向上やケガ予防のためには、競技以外の動きも意識的に取り入れることが重要です。

関節のケアも必要

肩こりや腰痛などの慢性的な不調は、筋肉だけでなく、関節の動きの制限が原因で起こることもあります。例えば、マッサージに行っても改善しない場合、筋肉の緊張は緩和されても、関節の可動性が回復していない可能性が考えられます。

関節の可動域を適切に整えることで、より効率的に症状の改善が期待できます。

- ストレッチやトレーニングの前に、関節の可動域を広げるアプローチを行う

- 関節の正しい位置を保つことで、筋肉の出力や神経の働きを向上させる

これにより、姿勢や動作の質が改善され、不調の改善やより効果的なトレーニングが可能になります。

関節のケア+運動で動きやすい身体へ!

関節のケアだけでは一時的な改善にとどまりやすいため、適切な運動を併用することが重要です。関節の可動性を向上させた状態で運動を行うことで、正しい動作パターンを習得しやすくなり、不調の予防にもつながります。また、パートナーストレッチなどで定期的な身体のメンテナンスを行いながら運動を継続することで、より良いコンディションを維持しやすくなりますので、肩や腰などの調子が気になる方は一度施術を受けてみてください。

セミナーで学んだことをトレーニングに活かす!

今回のセミナーには、パーソナルトレーナー、インストラクター、ボディケアの専門家など、幅広い分野の方が参加していました。関節の動きを適切に整えることで、姿勢が改善し、身体の安定感やスムーズな動きを実感しました。

次回の学びは大阪へ!それではまた!